TREDICI ITALIANI: GIORGIO PASQUINI, ALBERTO MORETTI, ANTONIO MARIANI, I FRATELLI PAOLO E GIANNI BEFANI, ITALO BERTOLANI, RENATO TESTA, VIRGINIO DE LANZO, PAOLO LANGOSCO, FRANCO BURRAGATO, LUCIANO MAIELLO, GUIDO SAIZA E NICOLA FERRI, HANNO EGUAGLIATO PER L’ITALIA IL RECORD MONDIALE DI PROFONDITÀ IN GROTTA.

Dal diario di uno di loro … alla base del primo pozzo dove arriva una livida luce, la prima impressione è di freddo intenso. Grossi blocchi di ghiaccio e neve, anneriti dalla terra, non si può dire ci abbiano accolto “calorosamente”.

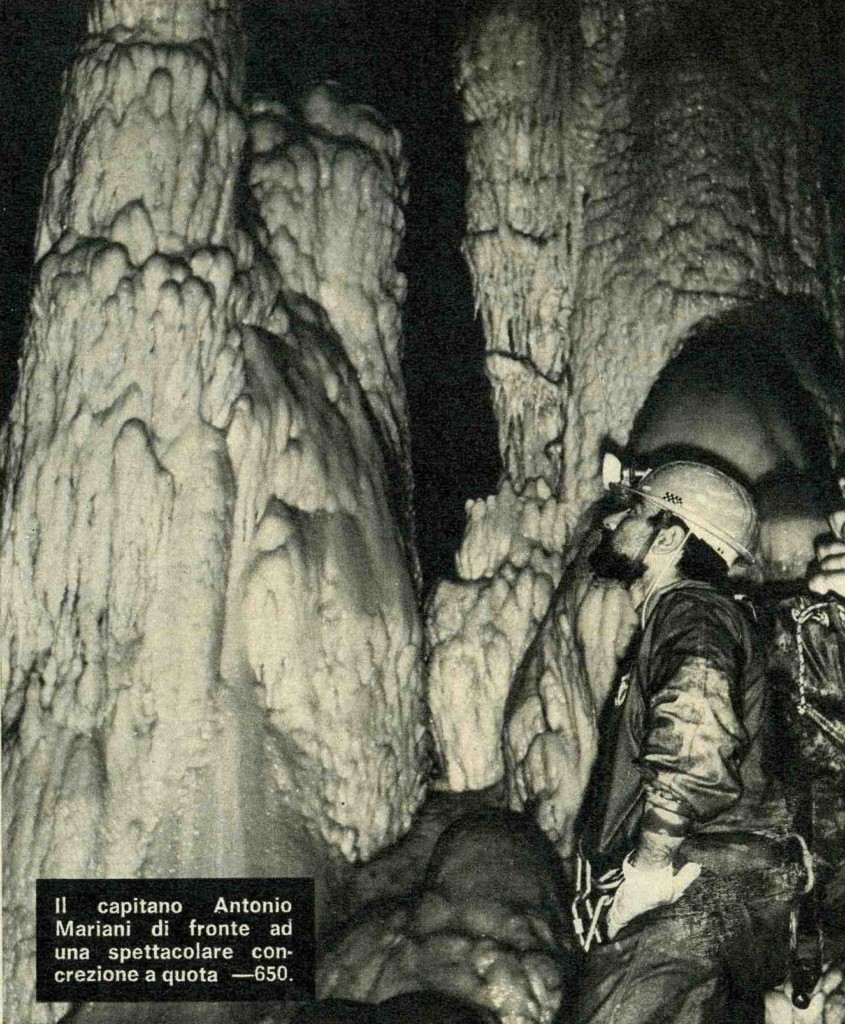

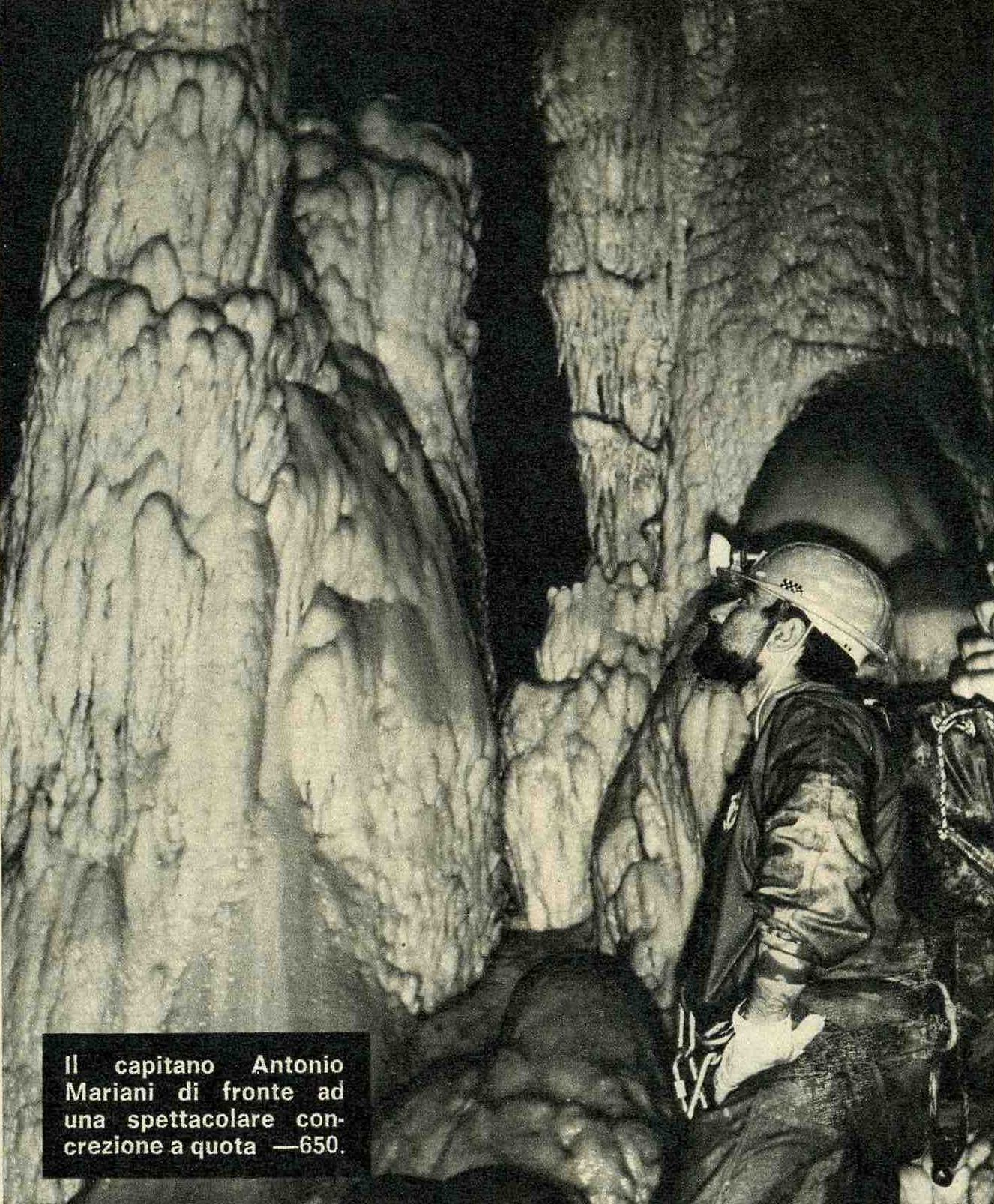

Cominciamo la discesa che dovrà portarci in un’unica tirata a -500, dove è sistemato il primo campo base, infilandoci in una fenditura che sboccherà nel pozzo “Ruiz”, un salto di 25 metri dove Antonio Mariani ha un’intervista con un giornalista francese, strillando attraverso i pozzi senza vederlo.

Subito dopo affrontiamo tre saltini con pareti scintillanti per un sottile strato d’acqua, denominate “Holiday on ice”. Immagini di belle ragazze che pattinano, di costumi variopinti e scenari luminosi ci vengono alla mente; ci guardiamo intorno ma vediamo solo pochi lumicini, un po’ distanti l’uno dall’altro, che faticosamente lavorano con mazzette da roccia per liberare questi saltini da grossi blocchi di

ghiaccio, che ne ostruiscono il passaggio.

Arriviamo così alla sommità del “Cairn”, un pozzo di 32 metri alla fine del quale ci affacciamo in una saletta con una svettante lesena, che si perde altissima nella roccia. Nessuno parla, solo mezze parole smozzicate, il Berger ci intimorisce. “Un bicchiere di purissimo vino francese a temperatura ambiente, ragazzi, ce n’è per tutti”.

Giorgio Pasquini ha adocchiato una pozza d’acqua e ci invita a dissetarci.

Beviamo contenti, abbiamo rotto il ghiaccio col Berger, un bel brindisi: “tutti al fondo”; ci guardiamo in viso per la prima volta, ci scambiamo le prime considerazioni … “Beh, tutto sommato è una grotta come tutte le altre” … “certo, per ora niente di particolare”, è la nostra piccola rivincita. Il nostro modo inconscio di difenderci da questo orrido spaventosamente sprofondato.

Ora ci aspetta il terribile meandro: riprendiamo i sacchi e ci incamminiamo in questa stretta fessura serpentiforme della roccia, quasi orizzontale, lunga circa trecento metri, con le pareti che si perdono in alto e in basso, strettissime, solo in alcuni punti più larghe di 80 centimetri. Dobbiamo procedere in contrasto, la schiena su una parete e i piedi sull’altra, e l’avanzata è molto faticosa, con i sacchi che si incastrano e ci impediscono i movimenti.

Giungiamo così alla sommità del “Garby”, un pozzo di 42 metri, completamente verticale; dopo, una saletta rotonda da cui parte un altro meandro. Siamo stanchi, cominciamo ad essere affaticati: da quando siamo partiti non ci siamo mai fermati né per mangiare né per riposarci … “da quando siamo partiti” …, il pensiero va per la prima volta alla superficie, a quello che ormai ci sembra un mondo perduto e da cui siamo completamente esclusi … “chissà che tempo farà?”.

Il tempo, anzi la pioggia, è stato il nostro incubo costante mentre eravamo sotto. Un temporale poteva significare il fallimento della spedizione, perché l’acqua sale repentinamente in grotta. Con questo pensiero quasi fisso, stanchi, infreddoliti e affamati, in un silenzio disumano cominciamo a scendere il “Gontard”, pozzo di 27 metri circa, molto stretto, con lame di roccia che rendono difficile la progressione. Ancora meandro e ci troviamo alla sommità dell’”Aldo”.

Nell’Aldò, come lo chiamano i francesi, 42 metri, tenebroso con pareti nere e verticali, ci caliamo e, attraverso un buco-occhiale nella parete, sbocchiamo nella “Grande Galerie”. Da un punto di vista architettonico ci appare un paesaggio completamente diverso: le volte sono sconfinate, l’orizzonte immenso, le nostre piccole luci sui caschi non riescono ad illuminarne la sommità.

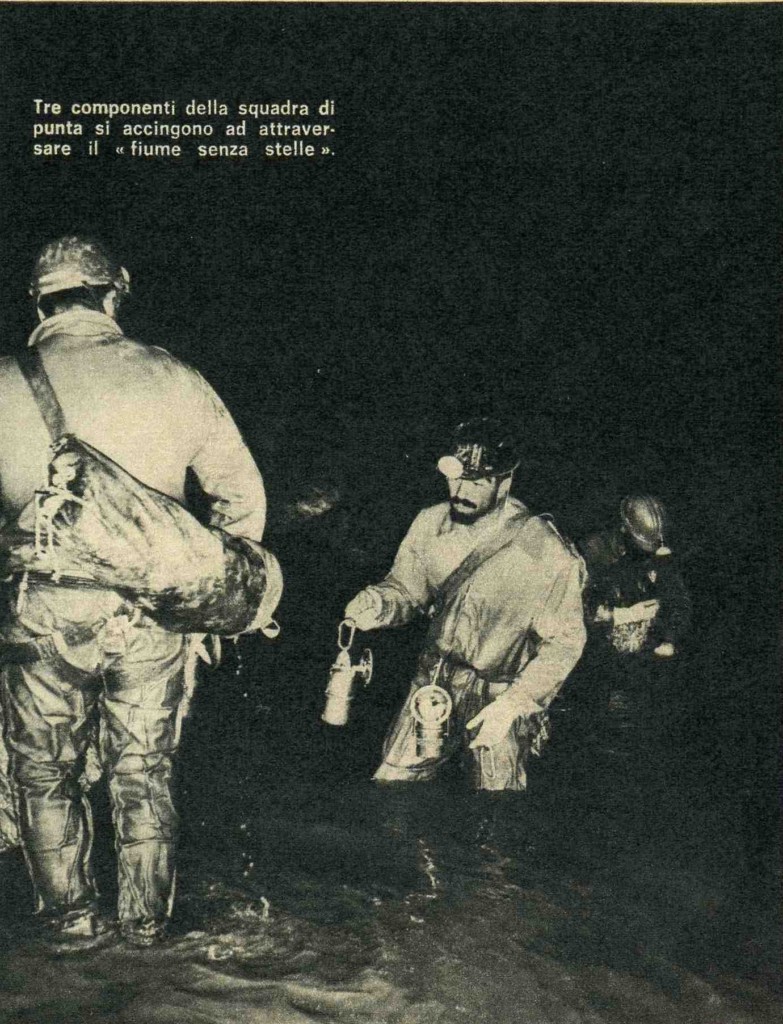

Stanchi, stremati, ci fermiamo e per la prima volta guardiamo l’orologio: sono le 22 del 1° agosto, dieci ore di marcia ininterrotta. Riprendiamo il cammino, percorriamo barcollando la “Grande Galerie”, col suo fondo limaccioso e scivoloso, lunga 400 metri e arriviamo al lago “Cadoux”. Grosse concrezioni molto belle … un urlo: la “rivière sans étoiles!”, il famoso fiume senza stelle, corso d’acqua che sbocca da questi grossi blocchi, per ora ancora poco profondo, che sappiamo ci accompagnerà sino alla fine.

Procediamo e, attraverso uno scivolo, arriviamo al salto del “Petit Général”, piccola cascatella di dieci metri. Qui succede il primo piccolo dramma: il pozzo è armato con una corda fissa attaccata alla parete con chiodi da roccia, strapiombante sull’acqua; scendiamo uno alla volta, molto delicatamente; a un tratto si stacca un chiodo e Paolo Langosco, che stava scendendo in quel momento, fa un volo e cade nell’acqua gelida: rimarrà bagnato fino al campo di -500 dove, stremato, si dovrà fermare.

È l’una del mattino e la stanchezza si fa sentire sempre di più. I sacchi vengono calati per mezzo di una rudimentale teleferica, legata a monte ad un’enorme stalattite e a valle alla pancia di Giorgio Pasquini che, con la sua mole non indifferente e spingendo il peso all’indietro, tiene il filo teso. La stanchezza si sente: più volte ci siamo accorti che Giorgio, pur in quella scomoda posizione, si era addormentato.

Da questo momento in poi ogni sosta, anche di mezzo minuto, è buona per chiudere un occhio, seduti, in piedi, appoggiati ad una parete: siamo quasi allo stremo delle nostre forze. Ci aspettano ancora 100 metri di dislivello tra giganteschi blocchi franati, poi finalmente la “Salle des Treize”, quota -500, primo campo base.

Antonio Mariani Foto Virginio De Lanzo. Dalla rivista Quadrante.

Al campo base -500

La sala del campo è ricavata in una grande nicchia nella parete strapiombante ed è abbastanza asciutta, tranne un leggerissimo gocciolamento da stillicidio.

Grosse concrezioni, alberi pietrificati, sono sparse qua e là per il campo e, alla sommità di una di esse, scorgiamo un contenitore lasciato dalla spedizione precedente, nel quale piove acqua, ottima da bere. Assetati, ci precipitiamo sopra e beviamo tutti avidamente; alla fine scorgiamo sul fondo due vermiciattoli bianchi, lunghi 10 cm l’uno. Sorridiamo divertiti, sono i primi esseri animati che troviamo in grotta e ci sembra un buon segno. Non perdiamo tempo, apriamo i nostri sacchi, sistemiamo i materassini pneumatici con i sacchi a pelo, facciamo un pasto molto frugale, ci spogliamo sommariamente e ci mettiamo a dormire.

Eravamo emozionati, ma quella sera non c’era tempo per perderci in chiacchiere, per fare commenti o scambiarci emozioni e sensazioni: per 18 ore avevamo sopportato un lavoro massacrante; ci sembrava se non impossibile, estremamente difficile arrivare al fondo. Ci addormentiamo alle 6 del 1° agosto e dopo 12 ore di sonno, ristorati, ci svegliamo alle 18 in un’atmosfera più che mai tesa: si doveva scegliere i cinque uomini che sarebbero necessariamente rimasti a questo campo. Paolo Befani, molto sportivamente, si offre volontario insieme a Franco Burragato, che intende condurre studi sulla morfologia delle concrezioni.

Paolo Langosco, duramente provato dal bagno del giorno precedente, si trova nell’impossibilità di continuare. Sono tre, ne mancano due ed ognuno di noi ha paura di essere il prescelto.

Finalmente la decisione di Giorgio Pasquini; i due saranno: Virginio De Lanzo e Luciano Maiello, rispettivamente cineasta e tecnico-telefonista della spedizione.

La loro presenza al campo è indispensabile e a malincuore si assoggettano agli ordini superiori. Tiriamo un sospiro di sollievo, “mors tua, vita mea”, forse non è molto sportivo, ma certamente molto umano. La squadra di punta è così formata da: Giorgio Pasquini, Italo Bertolani, Antonio Mariani, Alberto Moretti, Renato Testa, Gianni Befani, Guido Saiza e Nicola Ferri.

Da questo momento in poi le nostre giornate non saranno più basate sul ritmo fisiologico, che risulta necessariamente forzato, ma sull’attività lavorativa: il ritmo normale del giorno e della notte si baserà sul ritmo operativo, nel senso che se ci serviranno 24 ore per fare uno spostamento, la nostra giornata operativa durerà 24 ore. Dei 7 giorni passati in grotta, ne abbiamo “vissuti” tre, naturalmente molto più lunghi.

Verso le 22 ci avviamo e la partenza da questo campo è stata una delle cose più belle da un punto di vista umano: i nostri amici che dovevano rimanere a -500 ci hanno dato il calore, la sensazione che stavamo facendo qualcosa di grande, un arrivederci molto commovente e l’impressione di stare vivendo un momento molto importante.

La grotta comincia ad assumere aspetti estremamente interessanti da un punto di vista estetico, molto piacevole, niente affatto tenebrosa, niente affatto incombente. Abbiamo incontrato cose mai viste prima e che, molto probabilmente, non rivedremo mai più: splendide vaschette di colore rossiccio, che si articolavano in giochi geometrici di semi-circonferenze, concrezioni spaghettiformi, i “macaronis” come le chiamano i francesi, esilissime, trasparenti, che sembravano muoversi ed intrecciarsi alla luce delle nostre lampade, un tubo concrezionato che veniva fuori dalla volta, interrompendosi nettamente dopo un metro, dal quale sgorgava una cascatella o, meglio, una doccia che si andava ad infilare, in basso, in un altro tubo concrezionato, identico al primo, che sporgeva dal suolo.

Renato Testa – Foto Virginio De Lanzo. Dalla rivista Quadrante.

In questo paesaggio incantato avanziamo lentamente: come quasi sempre succede in grotta, i movimenti sono rallentati, l’ambiente ovattato, i pensieri quasi sfilacciati; è difficile riprendere un ritmo operativo.

Superiamo varie salette e, proseguendo per scivoloni, arriviamo al “Balcon” e dopo un po’ al “Vestiaire”. In questa scomoda saletta, piccola e molto concrezionata, ci mettiamo la muta: da questo momento in poi l’acqua sarà il nostro ambiente naturale. Ripartiamo alle 4 del 3 agosto e siamo subito costretti ad immergerci. Procediamo a tratti nuotando, a volte rimbalzando da una riva all’altra o ruzzolando su piccole cascatine, fradici e grondanti andiamo avanti in questo interminabile corridoio verticale, di cascata in cascata e, finalmente, ci troviamo sull’impressionante vuoto della cascata “Claudine”. Un salto di venti metri dove l’acqua scroscia violenta per 15 metri, rimbalza su un terrazzino e schizza via abbastanza lontano con un fragore impressionante. È impossibile scendere sotto questa violenza: un’asta solidamente fissata ed abilmente controventata si sporge in fuori, ad essa vengono attaccate le scalette. Un capolavoro di ingegneria speleologica, ma un’acrobazia da vertigini.

Superiamo con molta cautela questa cascata e ci troviamo in un laghetto: continua la girandola di prima tra il turbinio delle acque, sembriamo ciottoli che rotolano. A -740 la cascata dei “Topographes”, cinque metri di scaletta preceduti da un delicato passaggio in roccia. È l’ultima per oggi, ancora uno sforzo ed arriviamo alla sala “Eymas”. Il fiume si ingolfa tra grossi macigni, si inabissa e scompare. Silenzio! Un meraviglioso silenzio, una piccola salita ed arriviamo al 2° campo, il tanto sospirato campo del -800. Sono le 9.30 del 3 agosto. Il posto è confortevole e siamo elettrizzati.

Ci sentiamo in forze, più allenati, freschi, vediamo la possibilità chiara di arrivare in fondo, la vittoria è a portata di mano. Ci prepariamo un brodo caldo, facciamo il punto della situazione, guardiamo il rilievo della grotta e, dopo due ore, ci addormentiamo. Un ultimo pensiero, prima di prendere sonno, va alla superficie, al ritorno, il senso di isolamento e di esclusione è assoluto, sappiamo che fuori sono passati quattro giorni, ma ignoriamo tutto sulle condizioni atmosferiche: una piena a questo punto renderebbe impossibile la prosecuzione e difficile la risalita.

Verso il fondo

Ci svegliamo alle due e trenta del 4 agosto e, dopo quattro ore di preparativi, discussioni e ripensamenti sul come e sul chi deve discendere al fondo, ci muoviamo alle 6.30 tutti e otto insieme. Due squadre formate da quattro persone ognuna si alterneranno fino a “far tana” ai -1122. Con queste liete speranze ci incamminiamo: affrontiamo il pozzo “Gaché”, l’acqua non è molta, ci sentiamo euforici, andiamo avanti senza eccessiva fatica, superiamo altre cascate considerevoli e una stretta galleria incassata tra altissime pareti verticali, alla fine della quale udiamo un frastuono indescrivibile.

Una nuova voragine si apre bruscamente: la “Grande cascade”. Una massa d’acqua di portata e violenza considerevoli si rovescia nel baratro di cui non si distinguono le pareti: 32 metri, un orrido angoscioso. Ci spostiamo sulla sinistra, tenendoci con le mani su una scaletta posta a ghirlanda, orizzontalmente, librati nel vuoto sopra quest’acqua furibonda e ruggente. A poco a poco, con lentissimi movimenti, quasi impercettibili, ci lasciamo la cascata sulla destra e cominciamo a scendere, con l’ossessione di quel frastuono alle spalle. Sotto, un lago nel quale ci caliamo, la discesa della squadra è molto lenta, avevamo cantato vittoria troppo presto.

Luciano Maiello e Franco Burragato al campo base di -500. Foto Virginio De Lanzo. Dalla rivista Quadrante.

Seguiamo il corso dell’acqua, arriviamo alla “Salle de Joly” e, dopo una spiaggia sassosa, la volta si abbassa bruscamente. Davanti a noi una galleria si prolunga nel buio e accenna a restringersi considerevolmente: è la “Chatière de la baignoire”, siamo costretti a procedere strisciando su un acciottolato coperto da un velo d’acqua che ci lambisce la bocca. È il punto più insidioso della grotta, una piena improvvisa in questo momento significherebbe la morte. Questo pensiero ci mette le ali ai piedi, superiamo come anguille questi 50 metri di cunicolo contorto ed inclinato.

Con un sospiro di sollievo notiamo che la volta si alza gradualmente e riusciamo finalmente a rimetterci in piedi. Ci troviamo in una saletta dalla quale il fiume, con tre cascate successive, si perde nelle tenebre. Eccoci di fronte alla “Vire-tu-oses”: questo passaggio è uno dei più difficili dell’abisso. I francesi hanno battezzato così questa insidiosa traversata in parete, giocando con le parole: vire significa cengia, ma la frase foneticamente suona come “uomo tu osi!”. Comincia per noi la parte più drammatica della spedizione. Sono le ore 14 del 4 agosto, 12 ore che siamo in attività dopo l’ultima sosta.

Notiamo, sulla destra della parete, una scaletta fissata orizzontalmente che sembra indicarci la via. Guido Saiza parte e, puntando i piedi sulla roccia strapiombante, con le mani sulla scaletta effettua la traversata, alla fine della quale trova un’altra scala verticale di 5 metri; la discende ed arriva ad un terrazzino di un metro quadrato. Trova un chiodo fissato nella roccia e chiede altre scalette, per continuare la discesa. Gliene portiamo 30 metri che fissa al chiodo e, assicurato dall’alto, scende verso il fiume che si sente scorrere impetuosamente sul fondo. I contatti a voce diventano quasi impossibili: si sente urlare qualcosa dal basso ma non si riesce a capire. Sotto di noi l’infernale rapida risuona di un ruggito sempre più incombente. Scende Befani per fare da portavoce, ma ben presto anche lui si perde nel frastuono delle acque. Alla sommità della “vire” nascono i primi dubbi sull’esattezza di quella prosecuzione. Si cominciano a fare mille congetture, a pensare che quelle scalette trovate le avessero abbandonate gli uomini della sfortunata spedizione italiana del 1962, che dovette ripiegare proprio in quel punto, trovandosi di fronte a difficoltà di cui ignoravano la natura.

“Forse avevamo sbagliato strada e noi stiamo ripetendo il loro stesso errore” … “ma no, cerchiamo di stare calmi, deve essere da questa parte, non ci sono altre possibilità”. Cerchiamo di convincerci col suono delle nostre stesse parole. Nel frattempo i due che erano scesi continuano a gridare frasi incomprensibili, il tempo gioca contro di noi. Si decide di richiamarli indietro per sentire da loro che cosa abbiano visto. Ci sembra di trovarci in una grotta sconosciuta, nessuna relazione parla di quel salto. Secondo il rilievo dovremmo essere già sul salto dell’Uragano. Saiza e Befani ci raggiungono e non sembrano neanche loro sicuri della prosecuzione.

Il riposo al termine della spedizione. Davanti da sinistra a destra: Luciano Maiello, Aurelia Mohrhoff, Gianni Befani, Virginio De Lanzo, Paolo Langosco; dietro Alberto Moretti, Gabriella Ciotta e Sergio Mainella. Archivio Paolo Befani.

Vengono ritirati i 30 metri di scale e, dopo un breve conciliabolo, ci sparpagliamo in tutte le direzioni alla ricerca del passaggio chiave. Alcuni risalgono lo “pseudo-sifone”, altri tentano di superare direttamente le cascate, ne passano una ma si convincono dell’impossibilità di procedere da quella parte.

L’atmosfera è tesa, non c’è via d’uscita. Stiamo conducendo una strenua battaglia contro il tempo e l’intorpidimento fisico e mentale. A fatica riusciamo a portare un discorso alla conclusione. A brevi intervalli consultiamo l’orologio, le ore passano veloci come minuti, ci sentiamo impotenti.

Alla fine decidiamo di riprovare per la via primitiva. Ripartono Saiza e Befani, arrivano allo stesso punto in cui si trovavano precedentemente, dapprima si sentono indistintamente le loro grida, coperte dal fragore delle cascate, poi più nulla … Le lancette dell’orologio si muovono inesorabilmente mentre i nostri muscoli, forzatamente inattivi, sono preda dei morsi del freddo e della stanchezza.

Passa un’eternità … ci sembra di udire delle grida, ci sporgiamo, dal basso ci chiedono altre scalette e corda. “Quante?” urliamo con tutto il fiato che abbiamo in gola. “Quaranta metri” ci sembra di capire. È esattamente la profondità del pozzo dell’Uragano, l’ultimo pozzo prima del fondo. A questo punto il dramma: abbiamo solo 20 metri di scale. “Non può essere questa la prosecuzione, ci deve essere un altro passaggio in parete che ci eviti l’uso di questi 30 metri di scale”. I cinquanta metri di scalette che ci erano avanzati prima di arrivare alla “Vire-tuoses” erano quelli destinati al pozzo dell’Uragano ed eravamo sicuri di aver fatto bene i calcoli.

Cos’è quest’altro pozzo? Mille pensieri ci balenano, facciamo mille congetture mentre dal basso continuano ad urlare e a chiedere scale e corda. Già la corda … anche quella ci manca a questo punto. Le tempie ci martellano … cerchiamo di trovare una soluzione, ma ci sfugge … abbiamo perso. Con gli occhi pieni di lacrime, Giorgio Pasquini, capo della spedizione, sul quale grava la responsabilità dell’impresa, è sul punto di dare l’ordine della ritirata. Ci sembra impossibile, non vogliamo arrenderci, deve esserci una soluzione, ad un passo dalla vittoria non possiamo mollare; vogliamo tentare il tutto per il tutto: forse con una rischiosa manovra di corda potremmo farcela. Moretti e Mariani andranno a raggiungere i due in basso, poi dall’alto si sganceranno i 30 metri di scale sui quali sono discesi e che dovranno essere calati giù assicurati ad una corda per essere usati per il pozzo dell’Uragano. La corda sarà per i quattro l’unica possibilità di ritorno.

Qualsiasi errore di manovra risulterebbe irreparabile.

Moretti parte per raggiungere i due, Mariani si accinge a seguirlo, ma la mano di Giorgio lo blocca, mentre sta per scendere. Risorgono i dubbi. “Ripetiamoci ad alta voce, per verifica, le operazioni”. Bene, ad alta voce ci scandiamo le varie fasi della manovra, ripetendole l’un l’altro e purtroppo varie volte troviamo errori che sarebbero stati fatali: l’intorpidimento mentale è completo, non ci fidiamo più della nostra mente. Dal basso reclamano ancora le scale. Siamo sotto l’incalzare dei nostri dubbi e delle loro grida.

A quota -1122

Non possiamo indugiare oltre, sono cinque ore che siamo fermi qui e ogni minuto che passa diminuisce le possibilità di arrivare al fondo, distruggendoci sempre più. Scende anche Mariani. Appollaiati in scomodissime posizioni, nelle quali rimarranno immobili a strapiombo sull’abisso per circa sei ore, preda del freddo e della stanchezza, i quattro uomini che rimangono sopra, Pasquini, Testa, Bertolani e Ferri, eseguono la difficile manovra. Abbiamo ora a disposizione le scale necessarie. Decidiamo a questo punto di dividerci in due squadre: Saiza e Befani andranno avanti per primi fino al fondo, assicurati da Moretti e Mariani, al loro ritorno si invertiranno le posizioni.

I primi due cominciano a scendere e per noi due che rimaniamo iniziano tre terribili ore di dormiveglia e di incubi, ci sembra che ci chiamino, scrutiamo nelle tenebre, … nulla … ci riaddormentiamo … di nuovo urla: i nostri nervi ci stanno giocando un brutto scherzo; intanto il tempo passa e le probabilità per noi di andare al fondo diminuiscono rapidamente. Dopo tre interminabili ore, scorgiamo dal basso avanzare, tremolanti, due lumicini. Sono loro, è troppo tardi e noi dobbiamo rinunciare a scendere, sono 35 ore che siamo sottoposti ad un lavoro massacrante. “Avete raggiunto il fondo?”.

Alle ore 23 del 4 agosto 1967, per la prima volta il nome “Italia” era stato inciso sulla parete finale dell’abisso più profondo del mondo, a quota -1122.

In quel momento in superficie stava trascorrendo una serena e calda notte d’agosto. I nostri compagni stavano addormentandosi mentre i loro cuori e i loro pensieri erano insieme a noi.

La premiazione dei partecipanti alla spedizionecome “Azzurri d’Italia”. In prima fila Guido Saiza e Antonio Mariani. Dietro si riconoscono Paolo Befani, Demetro De Stefano, Nicola Ferri, Renato Testa e Andrea Maniscalco. Archivio Paolo Befani.

Dalla rivista per le forze Armate

“QUADRANTE”, anno II, n. 17,1-9-1967.

R. Giordano.

Scrivi un commento